▲創(chuàng)世紀(jì)詩(shī)社三位創(chuàng)辦人洛夫(中)、張默(右)、痖弦(左)合影。(受訪(fǎng)者供圖)

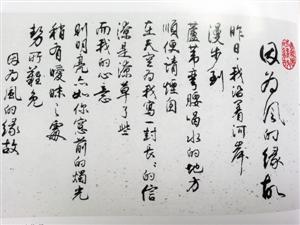

▲洛夫詩(shī)歌手稿《因?yàn)轱L(fēng)的緣故》。(受訪(fǎng)者供圖)

《創(chuàng)世紀(jì)》詩(shī)刊。(受訪(fǎng)者供圖)

▲《創(chuàng)世紀(jì)》詩(shī)刊。(受訪(fǎng)者供圖)

洛夫在深圳。記者 韓墨 攝

今年是臺(tái)灣著名詩(shī)人洛夫從事創(chuàng)作70週年,而由洛夫、張默和痖弦共同創(chuàng)辦的蜚聲海峽兩岸的《創(chuàng)世紀(jì)》詩(shī)刊,也剛剛度過(guò)了60歲生日。作為特別的紀(jì)念,前不久,洛夫在深圳接受了本報(bào)記者的獨(dú)家專(zhuān)訪(fǎng)。回顧自己的創(chuàng)作生涯,洛夫感慨地説:“《創(chuàng)世紀(jì)》的存在是我生命的一部分,它成長(zhǎng)的歷史也是我詩(shī)歌成長(zhǎng)的歷史。”記者 夏和順

處女作稿費(fèi)是銀圓五角

《文化廣場(chǎng)》:從您1944年在衡陽(yáng)《力報(bào)》發(fā)表處女作開(kāi)始算起,從事創(chuàng)作已經(jīng)70週年了。您最初10年的文學(xué)創(chuàng)作是個(gè)什麼狀況?

洛夫:東南大學(xué)姜耕玉教授和華文詩(shī)歌研究所正在籌備紀(jì)念我創(chuàng)作70週年研討會(huì)。1944年,我在《力報(bào)》上發(fā)表了一篇散文,題為《夏日的庭院》,一千多字,我記得稿費(fèi)是銀圓五角。我的創(chuàng)作是從散文開(kāi)始的,寫(xiě)詩(shī)則是我在湖南嶽雲(yún)中學(xué)讀高二時(shí)。

最有意思的是,1949年赴臺(tái)灣時(shí),我的行囊中帶著馮至和艾青的詩(shī)集各一冊(cè),和我個(gè)人作品的剪貼本,包括二十多首詩(shī)和十幾篇散文。到基隆下船時(shí),詩(shī)集和剪貼本都丟了。那是兵荒馬亂的年代,我安慰自己:生命都顧不上了,這本作品集丟了也就丟了。沒(méi)有想到的是,過(guò)了40年以後,1988年我回衡陽(yáng)探親,當(dāng)年《力報(bào)》的副刊主編王晨牧先生仍健在,已80多歲了,他又從《力報(bào)》上幫我找出十幾首詩(shī)來(lái)。現(xiàn)在看來(lái),當(dāng)時(shí)我在大陸發(fā)表的作品都太幼稚,因?yàn)槭橇?xí)作階段。

《文化廣場(chǎng)》:王鼎鈞在回憶錄中説,他在大陸時(shí)並沒(méi)有開(kāi)始寫(xiě)作,到了臺(tái)灣時(shí)為謀生才開(kāi)始投稿。王先生要比您大,但您的寫(xiě)作卻早于他。您到臺(tái)灣最初幾年的創(chuàng)作情況怎樣?

洛夫:王鼎鈞大我3歲,他起先是在一個(gè)廣播電臺(tái)做主任,全部投入寫(xiě)作是在退休以後,特別是到了美國(guó)以後,寫(xiě)了很多東西,內(nèi)容紮實(shí),語(yǔ)言生動(dòng)。

我剛到臺(tái)灣,因?yàn)橐{(diào)整生活,忙於生計(jì),大概有3年沒(méi)有寫(xiě)作。1952年12月,我在《寶島文藝》月刊發(fā)表《火焰之歌》,這是我到臺(tái)灣後發(fā)表的第一首詩(shī)。之後每年都有作品,到1954年進(jìn)入高峰期。我的創(chuàng)作期在臺(tái)灣這一代詩(shī)人作家中比任何人都長(zhǎng),成果最豐碩,經(jīng)歷也最完整。我小時(shí)候讀過(guò)三年私塾,讀過(guò)唐詩(shī),三字經(jīng)沒(méi)念,念過(guò)幼學(xué)瓊林,四書(shū)五經(jīng)。然後讀小學(xué),那時(shí)讀過(guò)《封神榜》、《西遊記》、《水滸傳》,很多字都不認(rèn)識(shí)。《水滸傳》到高中、大學(xué)時(shí)再讀,每個(gè)時(shí)期體會(huì)都不一樣。

我跟張默流汗也流淚

《文化廣場(chǎng)》:請(qǐng)您回憶一下《創(chuàng)世紀(jì)》創(chuàng)刊及同仁詩(shī)社成立的經(jīng)過(guò)。

洛夫:1954年我跟張默先認(rèn)識(shí),我們都是海軍低級(jí)軍官,在海軍的報(bào)紙上發(fā)表作品,彼此都很欣賞,後來(lái)商量辦一份刊物。開(kāi)始張默負(fù)責(zé)主編,我負(fù)責(zé)組稿,到第二年痖弦加入進(jìn)來(lái)。刊物開(kāi)始很薄很簡(jiǎn)陋,後來(lái)改為20開(kāi)本,四四方方的季刊,一直堅(jiān)持了60年,現(xiàn)在印得更加漂亮了。

開(kāi)始詩(shī)刊沒(méi)有經(jīng)費(fèi),我們自掏腰包,把工資貢獻(xiàn)出來(lái)。印一期一兩百塊錢(qián),我們的工資才五六十塊錢(qián)。經(jīng)常遇到印好了放在印刷廠(chǎng)拿不出來(lái)的情況,我們就拿腳踏車(chē)、手錶去當(dāng),把刊物換出來(lái)。印數(shù)大概是一千冊(cè),訂戶(hù)很少,大部分送給寫(xiě)詩(shī)的朋友,也拿到書(shū)店寄售。我們親自到高雄、左營(yíng)各個(gè)書(shū)店去送,三個(gè)月或半年結(jié)賬,現(xiàn)在想起來(lái)很難過(guò)。

有一個(gè)老闆是山東人,説這個(gè)東西不賣(mài)錢(qián),沒(méi)有人來(lái)買(mǎi)。他從櫃子底下拉出一包書(shū),連封都沒(méi)有拆,顯然他從內(nèi)心裏是拒絕的。我們跟他吵,他就把一包嶄新的詩(shī)刊扔到大街上,我們也沒(méi)有辦法。我跟張默流了汗也流了眼淚,一一從街上把詩(shī)刊拾起。草創(chuàng)時(shí)期的艱難可想而知。

《文化廣場(chǎng)》:後來(lái)情況是否有好轉(zhuǎn)?您印象中是否有銷(xiāo)售特別火爆的時(shí)候?

洛夫:後來(lái)漸漸好轉(zhuǎn)了,但還有很長(zhǎng)時(shí)間要自己掏腰包,同仁多了,大家分?jǐn)偂_^(guò)了一段時(shí)間,臺(tái)北市政府、文化建設(shè)委員會(huì)都給了一些資助,還不夠。所以《創(chuàng)世紀(jì)》一直付不出稿費(fèi),臺(tái)灣所有同仁刊物都是沒(méi)有稿費(fèi)的。

《文化廣場(chǎng)》:您主編《創(chuàng)世紀(jì)》,如何對(duì)詩(shī)刊的品質(zhì)把關(guān)?發(fā)表作品應(yīng)該符合什麼標(biāo)準(zhǔn)?

洛夫:我主編《創(chuàng)世紀(jì)》將近30年,把關(guān)比較嚴(yán)。我們強(qiáng)調(diào)詩(shī)的世界性、超現(xiàn)實(shí)性、獨(dú)創(chuàng)性和純粹性,説到底就是詩(shī)的現(xiàn)代性。我一定會(huì)選最好的、最有創(chuàng)意的作品,不好的作品或不符合這一標(biāo)準(zhǔn)的詩(shī)要退稿。一方面強(qiáng)調(diào)詩(shī)歌的藝術(shù)性,另一方面強(qiáng)調(diào)創(chuàng)造性,要拒絕差的、平庸的東西。它不是年輕人發(fā)表習(xí)作的園地,一定要是成熟的作品。

臺(tái)灣詩(shī)歌界其實(shí)很多人罵我,説我太挑剔了,我不管,我要維護(hù)刊物的深度、創(chuàng)意性。

最近十年有一些變化,《創(chuàng)世紀(jì)》大眾化了,要求不太嚴(yán)格,退步了。這是不好的現(xiàn)象。我到了加拿大後,沒(méi)法親力親為,但有時(shí)也會(huì)提醒他們以表示關(guān)心,只能這樣了。

《創(chuàng)世紀(jì)》鐵三角各有特點(diǎn)

《文化廣場(chǎng)》:您和張默、痖弦被稱(chēng)為《創(chuàng)世紀(jì)》的“鐵三角”、“三駕馬車(chē)”,後人評(píng)價(jià)不一。回顧這60年,您對(duì)自己怎麼評(píng)價(jià)?

洛夫:我剛才講過(guò),我的創(chuàng)作生命跟《創(chuàng)世紀(jì)》一起存在,一起發(fā)展。尤其在最早期主編的十年過(guò)程中,我將西方現(xiàn)代派大家們的理論、作品介紹到臺(tái)灣,出過(guò)一些專(zhuān)輯,包括波德萊爾、艾略特、龐德等,為臺(tái)灣詩(shī)歌的現(xiàn)代化作出很大貢獻(xiàn)。

臺(tái)灣現(xiàn)代詩(shī)運(yùn)動(dòng)主要受西方現(xiàn)代主義思潮影響,紀(jì)弦的一個(gè)觀(guān)點(diǎn)很著名,很震撼,他強(qiáng)調(diào)詩(shī)歌是“橫的移植”,而不是“縱的繼承”,認(rèn)為現(xiàn)代詩(shī)與中國(guó)傳統(tǒng)沒(méi)有關(guān)係。到80年代,我們回過(guò)頭來(lái)重新審視中國(guó)傳統(tǒng),重新評(píng)估中國(guó)古詩(shī)時(shí),我們發(fā)現(xiàn)原來(lái)有很多優(yōu)秀的、閃光的東西。只是我們?cè)瓉?lái)太盲目了,一直強(qiáng)調(diào)反傳統(tǒng)、反傳統(tǒng),沒(méi)有慎重地思考這個(gè)問(wèn)題。

我回眸中國(guó)傳統(tǒng)比較早,後來(lái)余光中他們也回歸了。在這方面,我不但有作品,也寫(xiě)過(guò)很多文章。唐詩(shī)中有很多意象,它的永恒之美完全可以作為年輕詩(shī)人創(chuàng)作的營(yíng)養(yǎng)。你可以不寫(xiě)格律詩(shī),但不能把老祖宗好的東西丟棄。我認(rèn)為重要的是把西方現(xiàn)代主義精神與中國(guó)傳統(tǒng)文化融為一體,打造出中國(guó)現(xiàn)代詩(shī)。

《文化廣場(chǎng)》:您對(duì)張默和痖弦怎麼評(píng)價(jià)?

洛夫:張默、痖弦各有各的風(fēng)格。痖弦年輕時(shí)比我更紅,因?yàn)樗脑?shī)比較甜美,年輕人特別是年輕女性讀者比較喜歡他的詩(shī),風(fēng)頭甚至蓋過(guò)余光中。可是他後來(lái)不寫(xiě)了,他到美國(guó)參加聶華苓的愛(ài)荷華國(guó)際寫(xiě)作坊後,回來(lái)就不寫(xiě)了,這有心理上的原因,也有一個(gè)客觀(guān)原因,就是他做聯(lián)合報(bào)副刊主編,工作比較忙。他的作品不多,只有幾本詩(shī)集,但到現(xiàn)在還有許多年輕人喜歡他。臺(tái)灣曾三次評(píng)選十大詩(shī)人,我跟他每次都當(dāng)選,其中第三次我還排第一,比余光中多幾票。

張默的詩(shī)歌也不錯(cuò),他的風(fēng)格是語(yǔ)言節(jié)奏比較特殊,多用疊句,也有很多人喜歡他的作品,他也寫(xiě)過(guò)很多評(píng)論。在一般人看來(lái),他是一個(gè)很有成就的詩(shī)歌編輯者,編詩(shī)刊,還編了很多詩(shī)選。

我們這一代詩(shī)人凋零了

《文化廣場(chǎng)》:紀(jì)弦去年以100歲高齡去世,他是《現(xiàn)代詩(shī)》的創(chuàng)始人,也是臺(tái)灣現(xiàn)代詩(shī)運(yùn)動(dòng)的發(fā)起者。請(qǐng)談?wù)勀@本雜誌及紀(jì)弦的關(guān)係。

洛夫:紀(jì)弦去世後,美國(guó)一個(gè)作家?guī)退k紀(jì)念特刊,打電話(huà)給我,我第一個(gè)寫(xiě)了悼念他的詩(shī),現(xiàn)在網(wǎng)上很多人轉(zhuǎn)載。

他在大陸時(shí)已經(jīng)成名,來(lái)臺(tái)灣後在成功中學(xué)當(dāng)老師,當(dāng)時(shí)他的身邊聚集了許多年輕人。他很浪漫,他的詩(shī)歌也很浪漫。1956年1月15日,紀(jì)弦發(fā)起組織現(xiàn)代派成立大會(huì),我代表《創(chuàng)世紀(jì)》以觀(guān)察員身份出席,當(dāng)時(shí)是從左營(yíng)乘火車(chē)北上的,因此與紀(jì)弦相識(shí)。

《現(xiàn)代詩(shī)》開(kāi)始影響比《創(chuàng)世紀(jì)》大。紀(jì)弦後來(lái)也不寫(xiě)了,他1976年定居美國(guó)前宣佈要取消現(xiàn)代詩(shī)。但你只能取消你的《現(xiàn)代詩(shī)》刊物,你不能也不可能取消現(xiàn)代詩(shī)。《現(xiàn)代詩(shī)》1983年由梅新主持復(fù)刊,梅新60歲時(shí)因肝癌去世,這是一個(gè)巨大的損失。

鄉(xiāng)土文學(xué)還沒(méi)有起來(lái)之前,臺(tái)灣整個(gè)是現(xiàn)代詩(shī)的天下,年輕人都喜歡現(xiàn)代詩(shī),絕大部分詩(shī)人是大陸去的,我從湖南去的,痖弦從河南去的,余光中是從福建去的。老一輩三個(gè)人,紀(jì)弦、覃子豪、鐘鼎文號(hào)稱(chēng)臺(tái)灣詩(shī)壇三老。覃子豪1963年去世,比較早,鐘鼎文去年去世,也活了近百歲。下面就是我們這一代了。張默小我兩歲,痖弦又比張默小兩歲,他有心臟病,醫(yī)囑不能乘長(zhǎng)途飛機(jī)。我的身體比他們都好。

《文化廣場(chǎng)》:您怎麼評(píng)價(jià)余光中?他好像在臺(tái)灣文壇的地位很高。

洛夫:余光中在文壇的地位很高,在詩(shī)壇就未必。他的散文寫(xiě)得也很好。在一般人印象中,余光中最著名的詩(shī)就是《鄉(xiāng)愁》,我還為他打抱不平,其實(shí)他還有更好的詩(shī)。因?yàn)樗脑?shī)是民謠風(fēng)格,念起來(lái)都很順口,讀者都很喜歡。

我跟余光中在大陸曾被人稱(chēng)為“雙子星座”。我不在乎什麼稱(chēng)謂,我們高度、深度和風(fēng)格不一樣,他是詩(shī)歌明星,我的詩(shī)則被詩(shī)評(píng)家廣泛重視。

《文化廣場(chǎng)》:商禽和楊牧的詩(shī)怎麼樣?

洛夫:楊牧和商禽的詩(shī)都不錯(cuò)。商禽的詩(shī)作不是很多,讀者層面也不廣,但他的詩(shī)很精練,很好。楊牧曾用葉珊的筆名,他的詩(shī)特別是早年的詩(shī)很抒情。還有楚戈,原來(lái)寫(xiě)詩(shī),後來(lái)專(zhuān)門(mén)畫(huà)畫(huà)了。

商禽是前年去世的,我寫(xiě)過(guò)悼念他的詩(shī)。去年又有好幾位詩(shī)人亡故,想起來(lái)就很傷心。有些是根本就想不到的,像我的好友韓國(guó)詩(shī)人許世旭,突然就去世了。我們這一代詩(shī)人漸漸凋零了。

向西方“借火”取經(jīng)

《文化廣場(chǎng)》:您認(rèn)為上世紀(jì)50年代開(kāi)始的臺(tái)灣現(xiàn)代詩(shī)運(yùn)動(dòng)與大陸二三十年代的現(xiàn)代詩(shī)之間有沒(méi)有傳承關(guān)係?

洛夫:二三十年代的中國(guó)現(xiàn)代詩(shī)主要是受西方浪漫主義文學(xué)影響較大。戴望舒他們?cè)谏虾S幸粋€(gè)《現(xiàn)代》雜誌,主要介紹西方的現(xiàn)代詩(shī)歌潮流,有現(xiàn)代主義的因素。但戴的詩(shī),比如《雨巷》還是浪漫的,現(xiàn)代主義的精神並不夠。李金髮受到西方的影響,我覺(jué)得他消化得不夠,他的作品看起來(lái)更像是翻譯作品,他還沒(méi)有把現(xiàn)代主義精神與中國(guó)的語(yǔ)言結(jié)合起來(lái)。

現(xiàn)代詩(shī)運(yùn)動(dòng)到臺(tái)灣後更擴(kuò)大化、普遍化了,我們叫向西方“借火”、取經(jīng)。我認(rèn)為任何好的現(xiàn)代主義詩(shī)歌,其精神和表現(xiàn)技藝必然要融合在作品裏,你看不見(jiàn)。好像有人説我的詩(shī)像李白的詩(shī),但你又指不出哪些地方像李白。應(yīng)該達(dá)到這種境界,這種吸收比較好,而不應(yīng)該像翻譯作品。

《文化廣場(chǎng)》:您當(dāng)年讀西方現(xiàn)代主義大家的作品,是直接讀原文,還是通過(guò)翻譯?

洛夫:我自己做了一點(diǎn)點(diǎn)翻譯,做得不多。我是學(xué)英文的,畢業(yè)于淡江大學(xué)英文係,我翻譯過(guò)一些超現(xiàn)實(shí)主義的文章,是從英文譯過(guò)來(lái)的,如果讀法文,就有一些隔膜。我編《創(chuàng)世紀(jì)》時(shí),主要是請(qǐng)香港和臺(tái)灣一些精通英語(yǔ)或法語(yǔ)的朋友來(lái)翻譯。比如葉維廉翻譯了艾略特和龐德。艾略特不好懂,《荒原》開(kāi)始發(fā)表時(shí),《紐約時(shí)報(bào)》有不少文章攻擊他,説讀不懂。我寫(xiě)《石室之死亡》時(shí),也有不少人批評(píng)我,説看不懂。但到現(xiàn)在越來(lái)越受到重視,很多年輕詩(shī)人喜歡。

《創(chuàng)世紀(jì)》最早關(guān)注朦朧詩(shī)

《文化廣場(chǎng)》:您怎麼看現(xiàn)代詩(shī)派與鄉(xiāng)土文學(xué)之間的衝突?

洛夫:現(xiàn)代詩(shī)派與鄉(xiāng)土文學(xué)的筆仗我涉足不是很深,只是開(kāi)座談會(huì)時(shí)發(fā)表了一些意見(jiàn),余光中寫(xiě)過(guò)幾篇文章,介入得較深。我覺(jué)得這場(chǎng)論爭(zhēng)有一個(gè)重要背景,就是本省人對(duì)外省人的成見(jiàn),他們假借對(duì)抗現(xiàn)代主義,實(shí)際上是對(duì)抗所謂的“外來(lái)政權(quán)”。

《笠》詩(shī)刊聚集了一批本省籍詩(shī)人,他們發(fā)表的詩(shī)除國(guó)語(yǔ)外,還有一些鄉(xiāng)土語(yǔ)言。當(dāng)然也有一些好的作品,但他們總體實(shí)力還是不如現(xiàn)代詩(shī)派。比如年度詩(shī)選,特別是十大詩(shī)人的評(píng)選,70%以上都是外省籍詩(shī)人。他們每年也出版年度詩(shī)選,也選過(guò)我的詩(shī),我還擔(dān)任過(guò)他們的評(píng)委。他們對(duì)我不滿(mǎn)的是,我在大陸説“我不僅是臺(tái)灣詩(shī)人,我也是中國(guó)詩(shī)人”。我這樣説也沒(méi)錯(cuò)。

現(xiàn)代詩(shī)、創(chuàng)世紀(jì)、藍(lán)星是三足鼎立的現(xiàn)代詩(shī)組織。現(xiàn)在有一本《臺(tái)灣詩(shī)學(xué)》,編輯人員除蕭蕭之外,白靈、陳義芝二人是第二代外省人,也是當(dāng)今臺(tái)灣詩(shī)壇的中堅(jiān)分子。

《文化廣場(chǎng)》:大陸的朦朧詩(shī)比臺(tái)灣現(xiàn)代詩(shī)運(yùn)動(dòng)晚起二十多年,後者在某種程度對(duì)前者起到啟迪與嚮導(dǎo)作用,您怎麼看這一文學(xué)現(xiàn)象?

洛夫:1987年12月,《創(chuàng)世紀(jì)》第72期推出“大陸詩(shī)人作品專(zhuān)輯”,是我主編的,刊出北島、舒婷、顧城、食指等22人120余首詩(shī)。朦朧詩(shī)是一次心靈的解放,謝冕、孫紹振、徐敬亞等起了很大推進(jìn)作用。我們當(dāng)時(shí)很好奇,儘量找一些刊物來(lái)看,決定出專(zhuān)輯。當(dāng)時(shí)一般臺(tái)灣人對(duì)此了解不多。1990年12月,《創(chuàng)世紀(jì)》推出“大陸第三代詩(shī)人作品展”,也是我主編策劃的,共發(fā)表海子、歐陽(yáng)江河等20余位青年詩(shī)人作品數(shù)十首。

1988年以後,我經(jīng)常回大陸,與老中青三代詩(shī)人多有接觸。艾青、馮至、卞之琳等人是老一輩詩(shī)人,相比之下,我更喜歡卞之琳,艾青詩(shī)的藝術(shù)性不夠。有一年聽(tīng)説他獲得諾貝爾獎(jiǎng)提名,《中國(guó)時(shí)報(bào)》副刊主編打電話(huà)給我,向我要艾青的資料,並問(wèn)他有沒(méi)有得獎(jiǎng)希望。我説希望不大,艾青的詩(shī)國(guó)家民族的情感很豐沛,但藝術(shù)性不夠,後來(lái)果然沒(méi)有獲獎(jiǎng)。巴金沒(méi)有獲獎(jiǎng)也是這個(gè)原因。

在我心中,詩(shī)歌絕對(duì)神聖

《文化廣場(chǎng)》:有一觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,中國(guó)詩(shī)人很難獲諾獎(jiǎng),因?yàn)槭紫扔姓Z(yǔ)言的障礙,中國(guó)詩(shī)歌翻譯成西方語(yǔ)言很困難。

洛夫:確實(shí)是這樣。中文作品要評(píng)獎(jiǎng),最好是翻譯成瑞典文,至少也要翻譯成英語(yǔ)、法文。問(wèn)題是中國(guó)詩(shī)的優(yōu)點(diǎn)如“意境”,還有語(yǔ)言的味道是譯不出來(lái)的。

《文化廣場(chǎng)》:您在70年創(chuàng)作生涯中,經(jīng)歷了文學(xué)的起起落落。眼下是詩(shī)歌式微的時(shí)代,有人甚至宣佈文學(xué)已經(jīng)死亡,您怎麼看?

洛夫:上世紀(jì)80年代以來(lái),兩岸三地社會(huì)開(kāi)始轉(zhuǎn)型,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)決定了我們的生活方式與內(nèi)容,同時(shí)也顛覆了傳統(tǒng)的人文精神和價(jià)值觀(guān),人們的物質(zhì)慾望過(guò)度膨脹,精神生活日趨枯竭,因而導(dǎo)致了文學(xué)的退潮,詩(shī)被逼到邊緣,備受冷落。

詩(shī)歌活動(dòng)沒(méi)有亡,詩(shī)歌也沒(méi)有亡,但詩(shī)的藝術(shù)水準(zhǔn)確實(shí)下降了。從世界眼光來(lái)看,從我們民族的角度來(lái)看,或者從藝術(shù)本身的尺度來(lái)看,詩(shī)歌的生命力要延續(xù),它的高度、深度、美感度一定要維持。可是今天我看非詩(shī)的、甚至反詩(shī)的內(nèi)容很多,沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn),一個(gè)晚上能寫(xiě)很多詩(shī),隨便就能在網(wǎng)上發(fā)表。

網(wǎng)路的好處是給更多的人提供了創(chuàng)作與發(fā)表的平臺(tái),壞處是沒(méi)有人管制,沒(méi)有評(píng)審,沒(méi)有紅綠燈,今天發(fā)表的詩(shī),明天就消失了,耐人尋味的詩(shī),讀了還想讀的作品太少太少。現(xiàn)在大家都處在迷惘狀態(tài),大陸許多人也在反思詩(shī)的本質(zhì)和典律問(wèn)題。

詩(shī)歌活動(dòng)倒是很多,每年幾乎每個(gè)鄉(xiāng)每個(gè)鎮(zhèn)都在辦詩(shī)歌節(jié)。去年我就推辭了兩個(gè),一個(gè)在嘉興,一個(gè)在青海。深圳的詩(shī)歌節(jié)我也應(yīng)邀參加過(guò),還不錯(cuò)。我這次來(lái)大陸,也參加了南京《金陵晚報(bào)》舉辦的詩(shī)歌活動(dòng)。

《文化廣場(chǎng)》:剛才您也談到,您是臺(tái)灣現(xiàn)代詩(shī)人中創(chuàng)作期最長(zhǎng)的一個(gè)。在詩(shī)歌日漸被世俗社會(huì)遺棄的大環(huán)境中,是一種什麼力量使您堅(jiān)持詩(shī)歌創(chuàng)作數(shù)十年不懈?

洛夫:我對(duì)文學(xué)有高度的潔癖,在我心目中,詩(shī)歌絕對(duì)是神聖的,我從來(lái)不以市場(chǎng)價(jià)格來(lái)衡量詩(shī)的價(jià)值。我認(rèn)為寫(xiě)詩(shī)是一種價(jià)值的創(chuàng)造,包括人生境界的創(chuàng)造,生命內(nèi)涵的創(chuàng)造,精神高度的創(chuàng)造,尤其是語(yǔ)言的創(chuàng)造。詩(shī)可使語(yǔ)言增值,使我們民族語(yǔ)言新鮮豐富而精緻,詩(shī)是語(yǔ)言的未來(lái)。有生命就會(huì)有詩(shī)歌,因此,雖然詩(shī)歌的生態(tài)環(huán)境不是很好,但詩(shī)人並不氣餒,照樣寫(xiě)詩(shī),絕不掉鏈。

[責(zé)任編輯:楊永青]